暮らしを守る耐震等級3

トカラ列島で群発地震が頻発しています。

トカラ列島は、ここ奄美諸島とも地理的に非常に近い位置にあります。

万が一、同様の規模の地震が奄美で発生したら......。

「他人事ではない」という危機意識を持つべき時期に来ています。

日本は世界有数の地震多発国

日本は4つのプレートが交差する地震帯に位置し、世界の地震の約10%が日本周辺で発生しています。 過去には、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)など、甚大な被害をもたらした地震が頻発しています。 震度6以上の地震がいつどこで発生してもおかしくない状況です。東日本大震災や熊本地震では、旧耐震基準の建物が多数倒壊・損壊したことが大きな社会問題となりました。

地震発生後、「命を守る住宅」への関心が急増し、耐震等級や構造計算の重要性が再認識されるようになりました。

奄美・トカラ列島周辺では、群発地震や深発地震が継続的に発生しています。

特に九州南部〜沖縄にかけては、今後30年以内に大規模地震が発生する可能性が指摘されている。

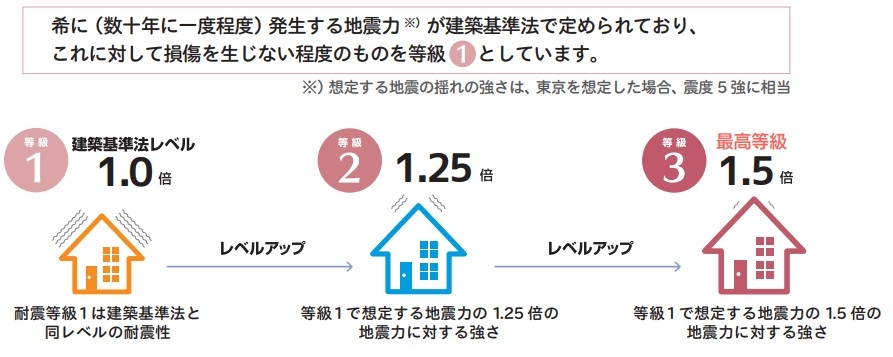

現行の耐震基準(建築基準法レベル)は、「建物が倒壊しない」ことを最低限の目的としており、地震後も住み続けられる、ライフラインを維持できるといった視点が抜け落ちていました。

このため、より高い耐震性能(耐震等級2~3)の必要性が求められるようになりました。

建築基準法の改正

こうした地震リスクを背景に、建築基準法が見直されました。 建物の耐震性を高めることが、命と財産を守るうえで最優先課題とされています。その中でも特に注目されているのが、「耐震等級3」という考え方です。

耐震等級3とは?

― 命と財産を守る"最高レベル"の耐震性能 ―

「耐震等級」とは、建物がどれだけ地震に耐えられるかを示す指標で、住宅性能表示制度により「等級1~3」の3段階で評価されます。

これまでの地震災害では、「建物が倒れなければいい」という考え方では命は守れても、その後の生活が続けられないケースが多く見られました。

等級3は、「壊れにくさ」だけでなく「暮らしを守る強さ」を備えた基準です。

こうした理由から、近年では新築住宅の多くが等級3を前提とした設計へとシフトしています。

等級3を実現するには「構造計算」がカギ

木造住宅で本当に等級3を満たしているかどうかを確認するには、「許容応力度計算」による構造計算が必要不可欠です。 建物の柱や梁、接合部にかかる力を数値で検証し、安全性を科学的に証明する手法です。耐震等級3は、あなたとご家族の未来を守る"新しい当たり前"です。